東大寺では、天平勝宝四年(七五二年)四月九日に行われ、大仏さまの完成をお祝いしました。

この開眼供養会から現在までの間、大仏さまは何人の参拝者を見てきたでしょうか。

砂川 大輔さん(11歳、東京都)

砂川 大輔さん(11歳、東京都)※年齢は応募当時のものです。

和里田 愛実さん(広陵町立真美ケ丘中学校、13歳、奈良県)

和里田 愛実さん(広陵町立真美ケ丘中学校、13歳、奈良県)※年齢は応募当時のものです。

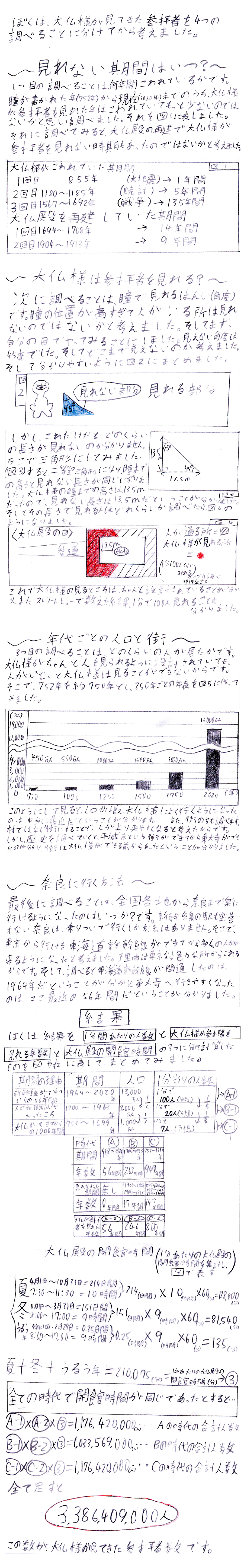

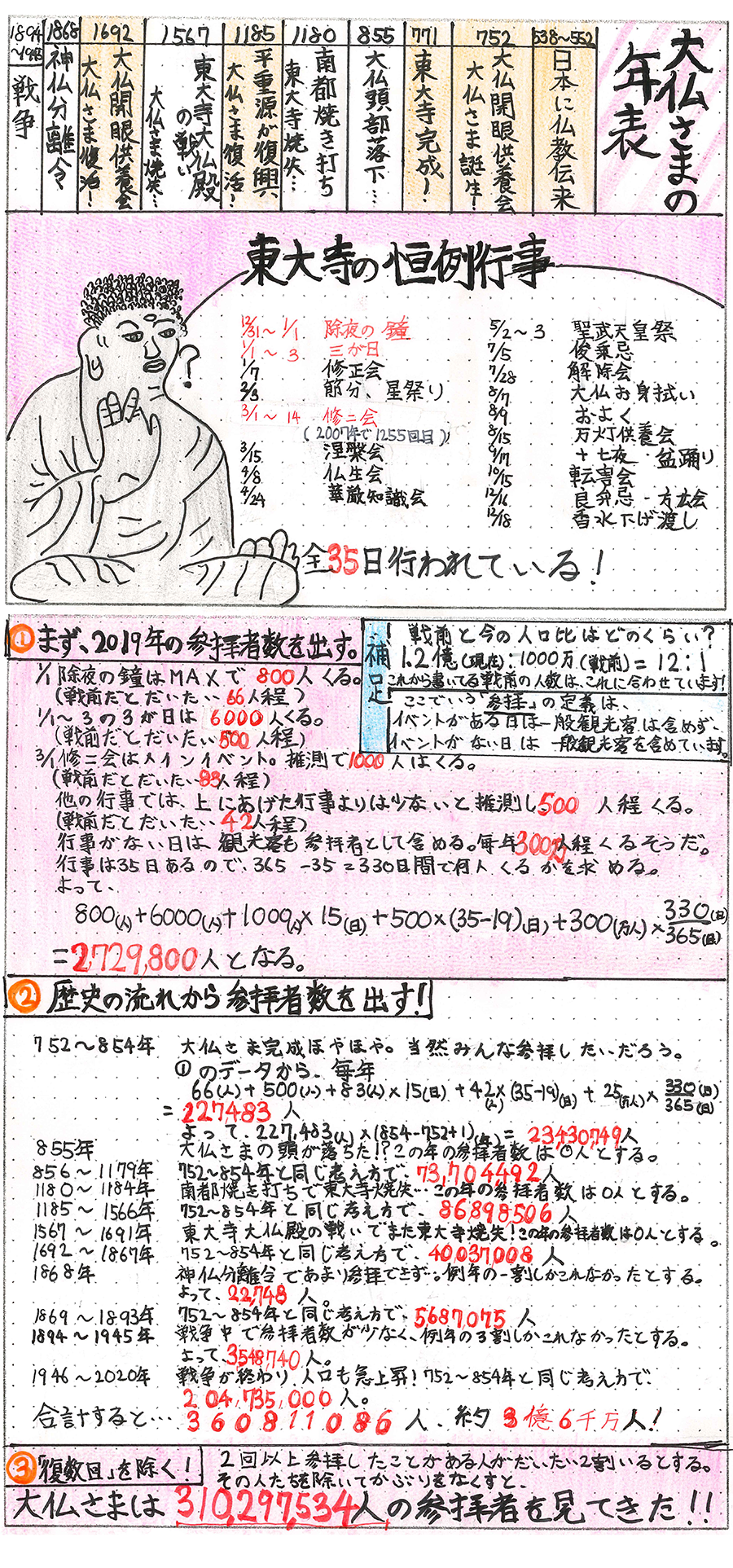

各時代ごとの人口について調査し、鉄道や高速道路などの交通手段の発展に加え、近年増加傾向にある外国人観光客の訪問数も解答にあたって視野に入れているのは、すばらしいです。まさに、時代の趨勢をとらえた答案といえます。

大橋 悠生さん(立命館慶祥中学校・高等学校、15歳、北海道)

大橋 悠生さん(立命館慶祥中学校・高等学校、15歳、北海道)※年齢は応募当時のものです。

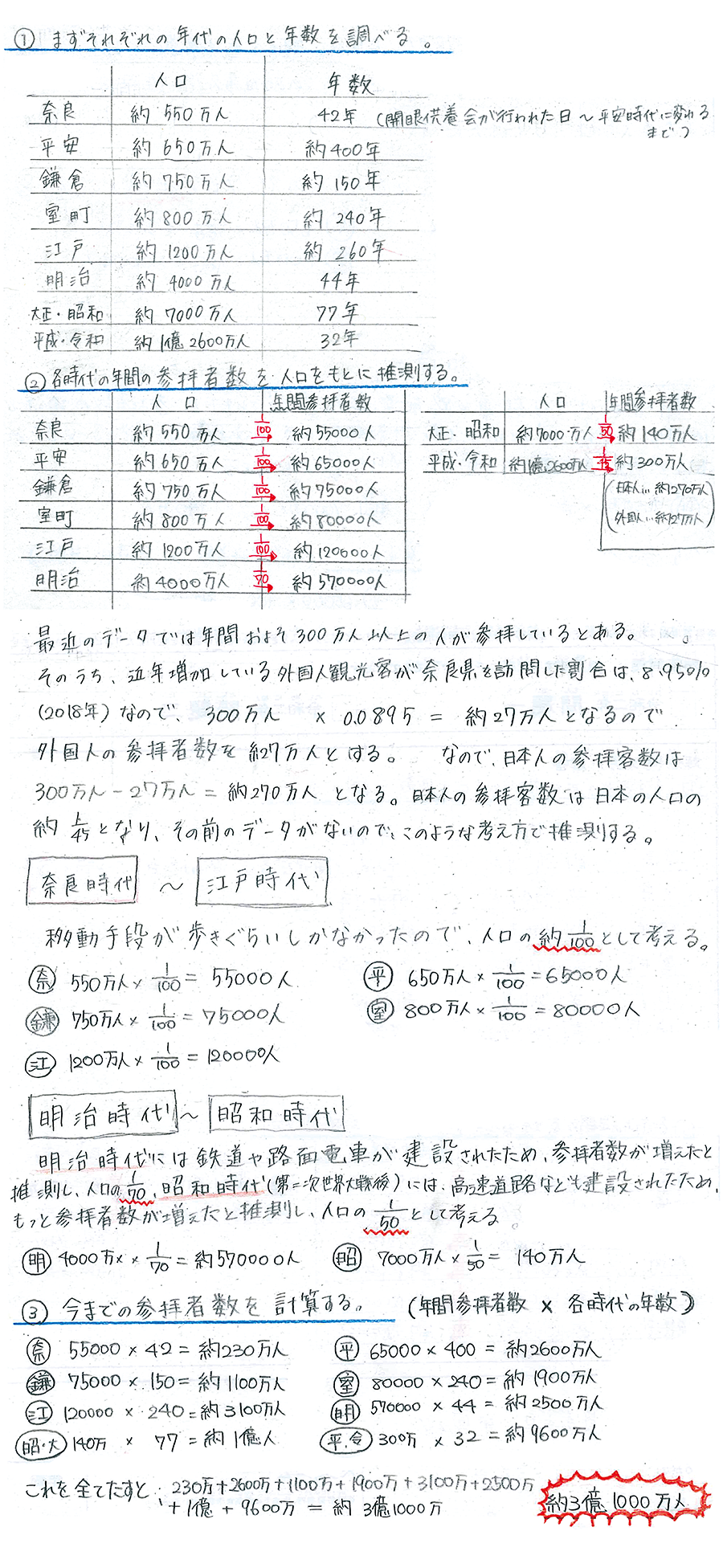

歴史的なできごとだけでなく、東大寺の年中行事も考慮に入れながら人数を算出している点は、たいへんユニークなアプローチであるといえます。これら双方の検証の過程も緻密な考察をしていることが窺えました。

ペンネーム:算額の民

ペンネーム:算額の民佐藤 裕樹さん、吉田 開人さん、望月 湊さん、吉田 昂生さん、長谷部 航希さん

(昭和学院秀英高等学校、いずれも16歳、千葉県)

※年齢は応募当時のものです。

物理的な見地にもとづくアイデアに加え、歴史的なできごとにも触れながら、緻密な考察にもとづいて算出している点がとても印象的でした。途中経過の説明がていねいに書かれていることも高く評価しました。

南大門は、高さ25.46m、幅28.78mで、国内最大級の山門です。高さ21mの柱が18本使われているなど、堅固な構造が有名です。

仁王像は、国内最大級の木彫像で、高さ8.38mにして、重さが6.68tあります。

南大門の重さは、何tでしょうか。

砂川 真慧さん(追手門学院大手前中学校、14歳、大阪府)

砂川 真慧さん(追手門学院大手前中学校、14歳、大阪府)※年齢は応募当時のものです。

南大門の部材を20か所に分けて考察し、重さを検討する際には、梁や柱、屋根瓦、仁王像を細かく分類しながら、1つひとつていねいに検証を進めている点が印象的でした。出典を明記している点も評価に値するものといえます。創意くふうや課題に取り組む意欲の高さなど、総合的な観点から、最優秀賞として選出しました。

木下 結愛さん(広陵町立真美ケ丘中学校、14歳、奈良県)

木下 結愛さん(広陵町立真美ケ丘中学校、14歳、奈良県)※年齢は応募当時のものです。

南大門を独自で考察した図に置き換え、それにもとづいて柱、瓦、その他の木材の部分を分けて考え、結論にいたるまでの細かな検証と表現力はとても立派です。また、データ収集に熱心に励んだことも答案から垣間見ることができます。

和田 明歩さん(大妻多摩中学高等学校、12歳、東京都)

和田 明歩さん(大妻多摩中学高等学校、12歳、東京都)※年齢は応募当時のものです。

部材寸法の規格化に関する論文のデータから良い気づきを得ていて、ヒノキにとどまらず、スギやマツの比重に触れていたことからも感じられるように、好奇心旺盛でユーモアのあふれる答案でした。既存のデータだけでなく、近似的なデータを活用している点も印象的でした。

グラフや表などのデータを積極的に活用したり、図示してわかりやすく説明することなど、ところどころにくふうが凝らされていました。大仏さまの視野、奈良へのアクセス手段の変遷に関する検討、人口の推移、大仏殿の開館時間など、多角的な視点に基づいての考察は見事です。