さて、もし大仏様が肩まで浸かってお風呂に入るとしたら、何L(リットル)のお湯が入る湯船が必要でしょうか?

チームA∞Iさん(株式会社 毎日文化センター・67歳)

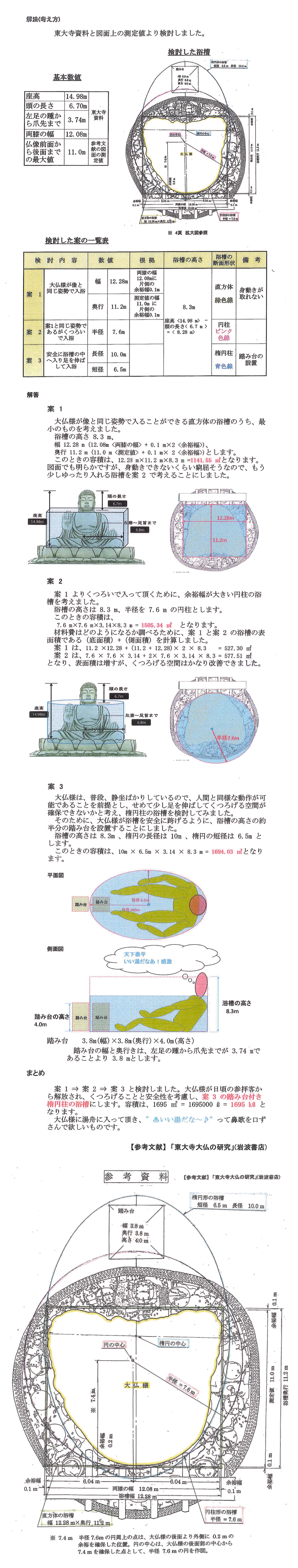

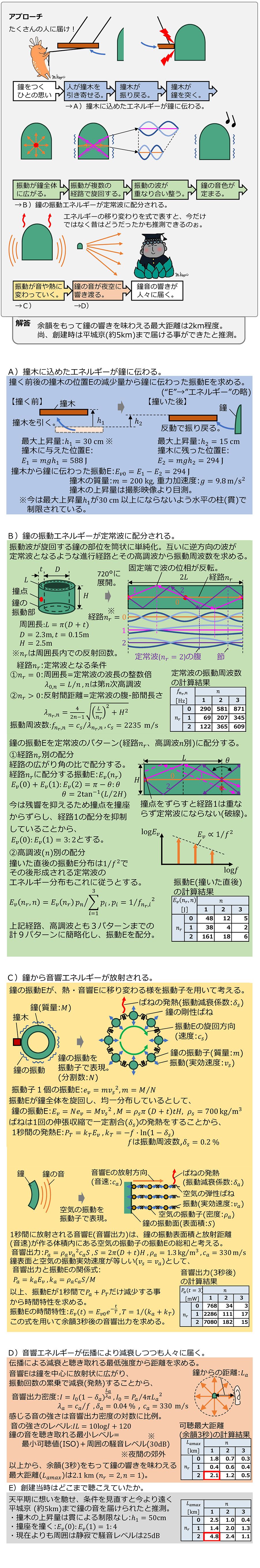

チームA∞Iさん(株式会社 毎日文化センター・67歳)チームA∞Iさんの解答

※図表が細かく丁寧に描かれていたので、解答の原文をそのまま掲載いたしました。

香高 百柚さん(立命館慶祥中学校2年生・13歳)

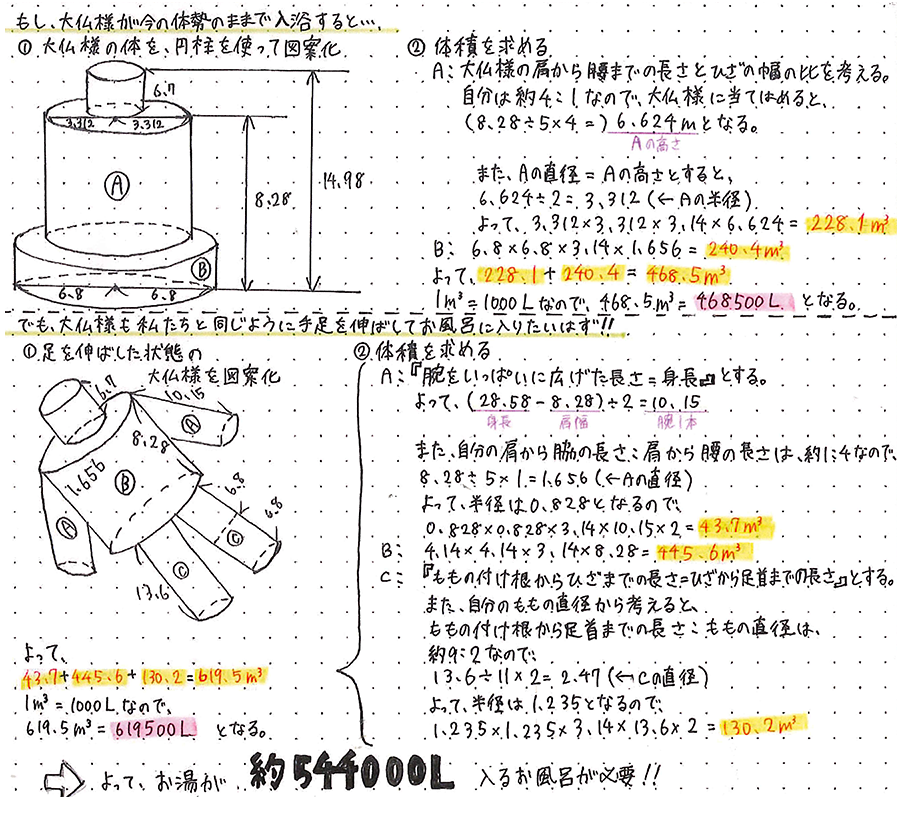

香高 百柚さん(立命館慶祥中学校2年生・13歳)香高 百柚さんの解答

※図が丁寧に描かれていたので、解答の原文をそのまま掲載いたしました。

体の一部を測定した結果を活用しながら、大仏様の顔・胴体・腕・足をそれぞれ円柱で近似し、「座禅を組んでいる状態」「手足を伸ばした状態」に分けて細かく図案化・検証した点を高く評価しました。次の課題として、ちょうど良い湯船の大きさや形を考えながら、さらに深い学びを追求してほしいと思います。

たこぽんぷすさん(14歳)

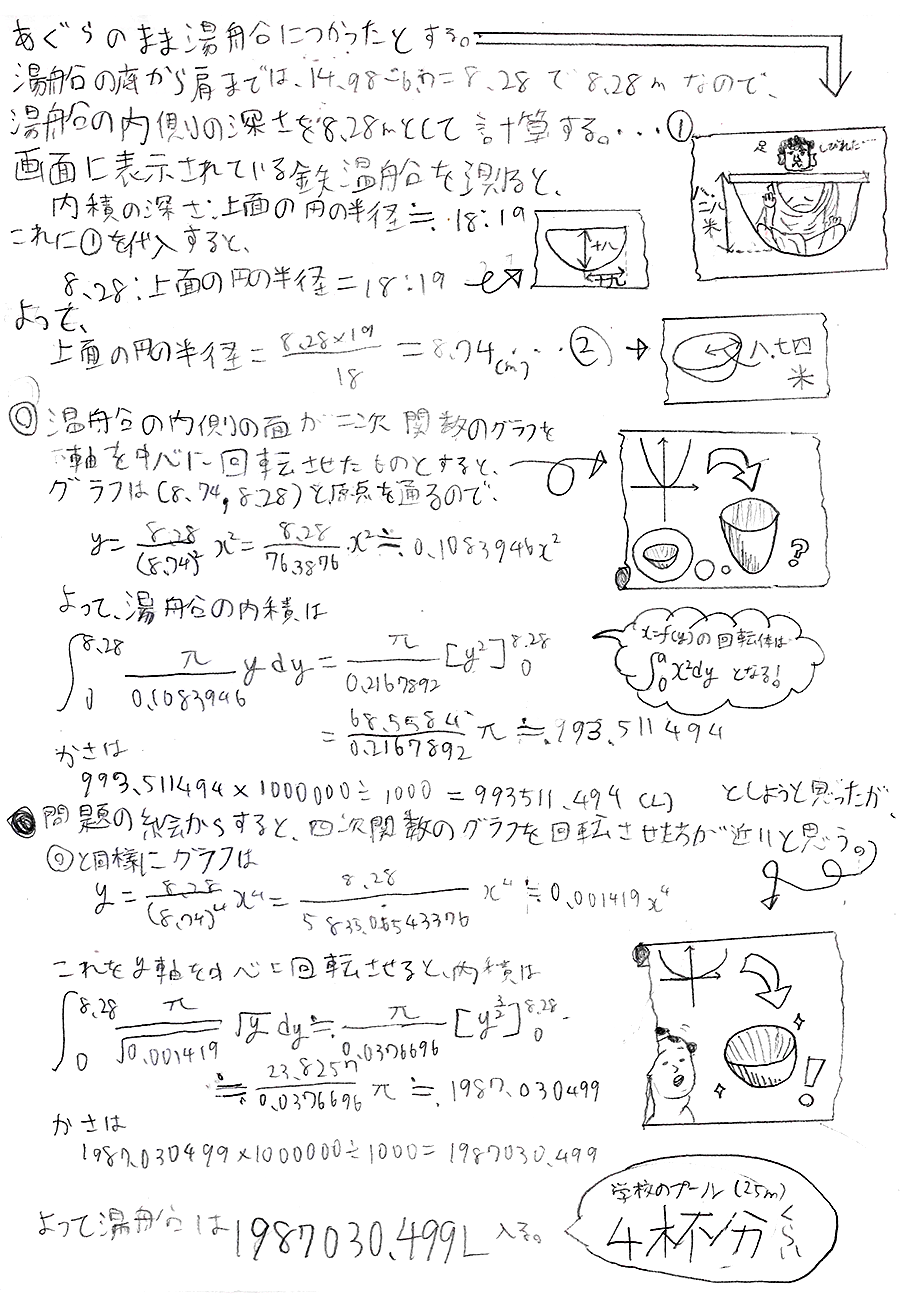

たこぽんぷすさん(14歳)たこぽんぷすさんの解答

※イラストが上手に描かれていたので、解答の原文をそのまま掲載いたしました。

湯船の形を考える際、大湯屋の鉄湯船に着目し、y=x2のy軸まわりの回転体として近似しながらも、y=x4のy軸まわりの回転体の方が実用的だとして再度アプローチしたところが実に印象的でした。また、水量を25mプールの4杯分として身近に存在する事物に置き換え、わかりやすく説明した点もユニークでした。

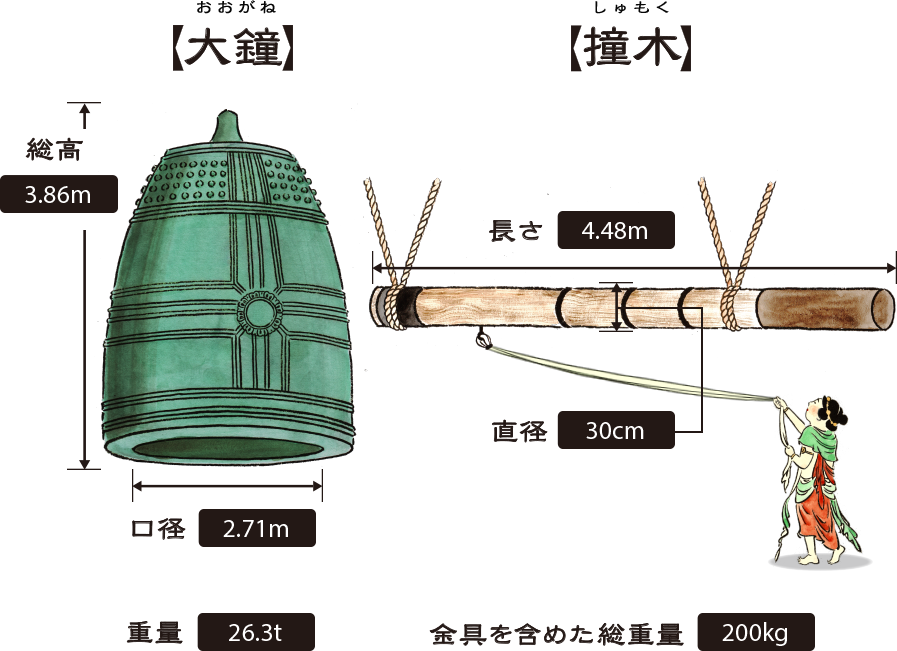

平成三十年一月一日の正子(しょうし)(真夜中の12時)、8人が一体となって大鐘を力強くつきました。このとき、鐘の音は半径何kmまで届くでしょうか?

狩山 勝さん(56歳)

狩山 勝さん(56歳)狩山 勝さんの解答

※図表が細かく丁寧に描かれていたので、解答の原文をそのまま掲載いたしました。

大鐘をついてから鐘の音が人々に届くまでの過程をエネルギーに着目しつつ、物理学的な知見に基づいて緻密に検証した解答で、極めて秀逸でした。問題の解答だけにとどまらず、余韻をもって鐘の響きを味わえる最大距離や天平期における諸条件についても考察し、拡張した点においてもすばらしい解答でした。

北見 陽花さん(学校法人市川学園 市川中学校2年生・14歳)

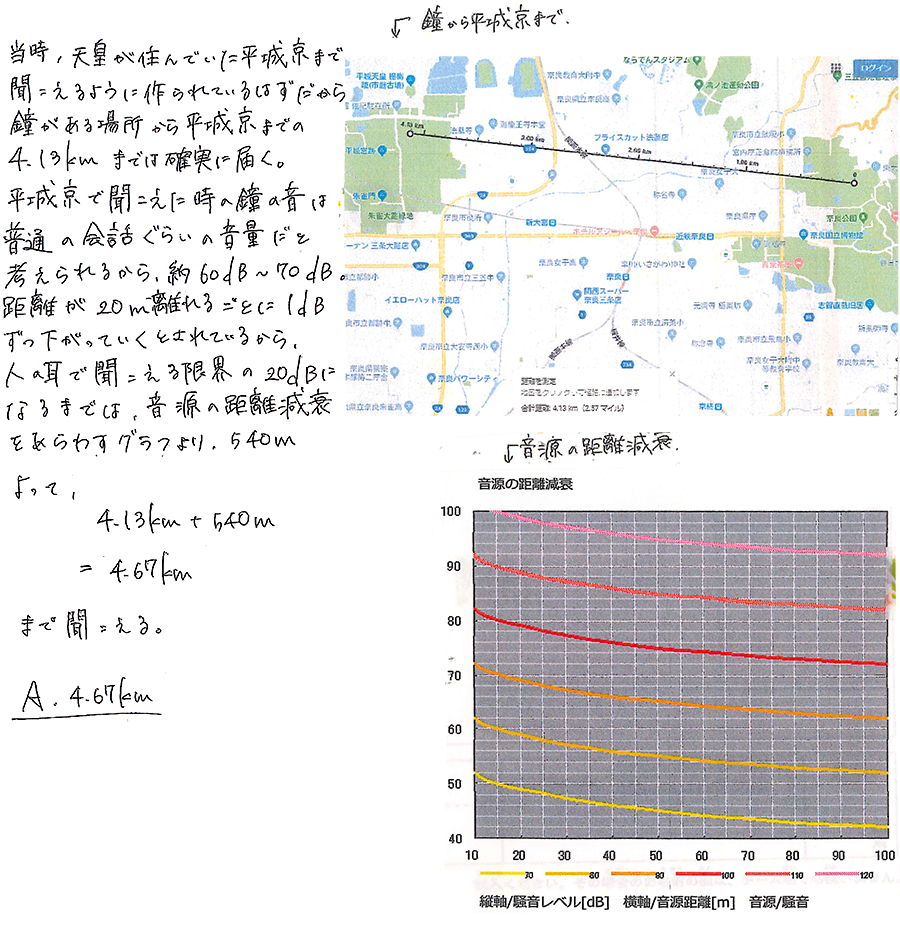

北見 陽花さん(学校法人市川学園 市川中学校2年生・14歳)北見 陽花さんの解答

(出典)東邦精機株式会社ホームページ

※イラスト・図表が丁寧に表現されていたので、解答の原文をそのまま掲載いたしました。

大鐘から平城宮までの距離を算出し、当時その場所ではどのように聞こえていたのかも想定していて、創造性の面でたいへん優れていると思います。また、音の距離にともなう減衰についても考慮に入れており、知識の活用・データの分析の観点からも積極的な実践が認められます。

布施 勝朗さん(77歳)

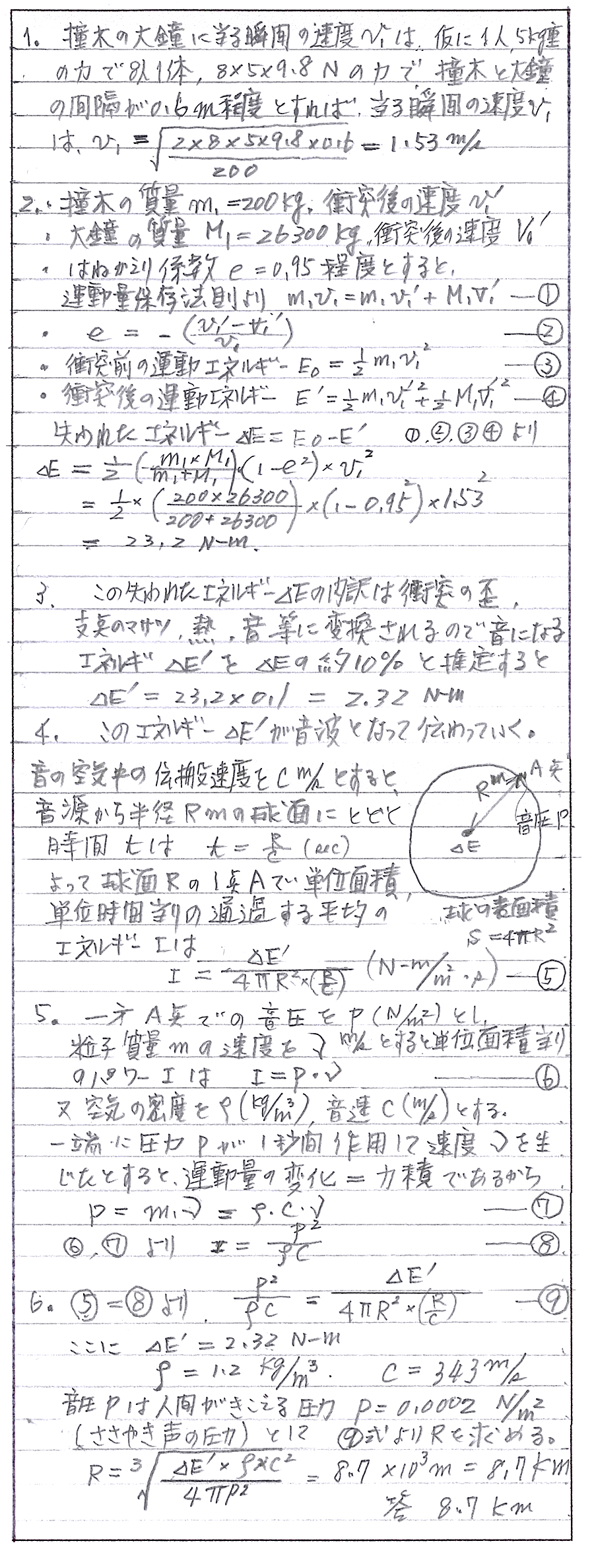

布施 勝朗さん(77歳)布施 勝朗さんの解答

※イラスト・図表が丁寧に表現されていたので、解答の原文をそのまま掲載いたしました。

撞木で大鐘をつく様子を力学的に考察し、はねかえり係数や力学的エネルギーの散逸を自ら想定しながらのアプローチは、自由な発想で学問を楽しんでいることの表れだといえます。大鐘が届く距離だけにとどまらず、「東大寺の除夜の鐘は何人の人に聞こえるのか」等、考察の幅を広げてみることも学問を楽しむきっかけになると思います。

文献上の図面をもとにしてデータをうまく活用し、「普段と同じ姿勢で入浴しているとき」「普段と同じ姿勢であるがくつろいで入浴しているとき」「足を伸ばして入浴しているとき」の3つのケースに分けて、適切な浴槽の大きさを検討したことは独創的で見事な着眼だといえます。