学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

- ページ: 18

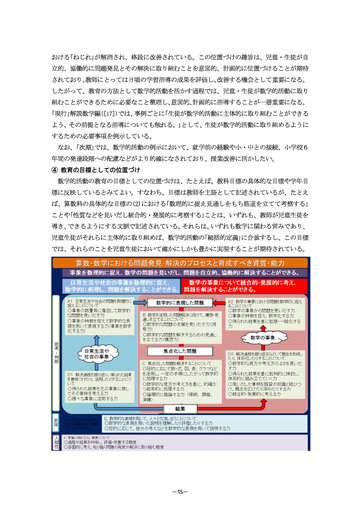

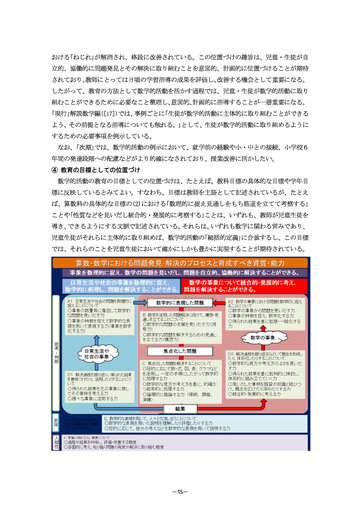

- おける「ねじれ」が解消され、格段に改善されている。この位置づけの趣旨は、児童・生徒が自 立的、協働的に問題発見とその解決に取り組むことを意図的、計画的に位置づけることが期待 されており、 教師にとっては日頃の学習指導の成果を評価し、 改善する機会として重要になる。 したがって、教育の方法として数学的活動を活かす過程では、児童・生徒が数学的活動に取り 組むことができるために必要なこと整理し、 意図的、 計画的に指導することが一層重要になる。 「現行」解説数学編([17])では、 事例ごとに「生徒が数学的活動に主体的に取り組むことができる よう、 その前提となる指導についても触れる。」として、 生徒が数学的活動に取り組めるように するための必要事項を例示している。 なお、「次期」では、数学的活動の例示において、就学前の経験や小・中との接続、小学校6 年間の発達段階への配慮などがより的確になされており、授業改善に活かしたい。 ④ 教育の目標としての位置づけ 数学的活動の教育の目標としての位置づけは、たとえば、教科目標の具体的な目標や学年目 標に反映しているとみてよい。すなわち、目標は教師を主語として記述されているが、たとえ ば、算数科の具体的な目標の(2)における「数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する」 ことや「性質などを見いだし統合的・発展的に考察する」ことは、いずれも、教師が児童生徒を 導き、 できるようにする文脈で記述されている。 それらは、 いずれも数学に関わる営みであり、 児童生徒がそれらに主体的に取り組めば、数学的活動の「総括的定義」に合致するし、この目標 では、それらのことを児童生徒において確かにしかも豊かに実現することが期待されている。

-15-

�

- ▲TOP

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)