学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

- ページ: 16

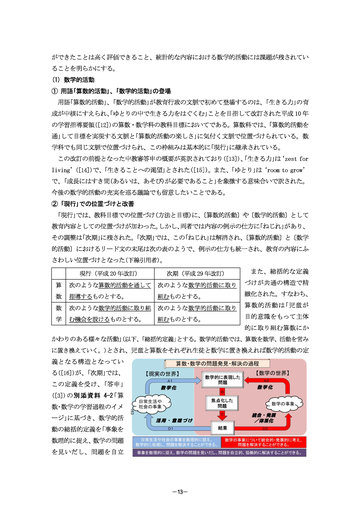

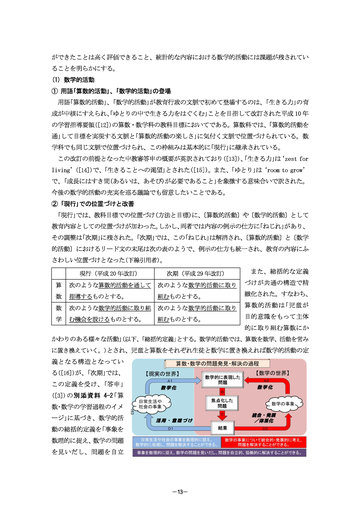

- ができたことは高く評価できること、統計的な内容における数学的活動には課題が残されてい ることを明らかにする。 (1) 数学的活動 ① 用語「算数的活動」、「数学的活動」の登場 用語「算数的活動」、「数学的活動」が教育行政の文脈で初めて登場するのは、「生きる力」の育 成が中核にすえられ、 「ゆとりの中で生きる力をはぐくむ」ことを目指して改訂された平成 10 年 の学習指導要領([12])の算数・数学科の教科目標においてである。算数科では、「算数的活動を 通」して目標を実現する文脈と「算数的活動の楽しさ」に気付く文脈で位置づけられている。数 学科でも同じ文脈で位置づけられ、この枠組みは基本的に「現行」に継承されている。 この改訂の前提となった中教審答申の概要が英訳されており([13])、 「生きる力」は ‘zest for living’([14])で、「生きることへの渇望」とされた([15])。また、「ゆとり」は‘room to grow’ で、「成長にはすき間(あるいは、あそび)が必要であること」を象徴する意味合いで訳された。 今後の数学的活動の充実を巡る議論でも留意したいことである。 ② 「現行」での位置づけと改善 「現行」では、教科目標での位置づけ(方法と目標)に、 〔算数的活動〕や〔数学的活動〕として 教育内容としての位置づけが加わった。 しかし、 両者では内容の例示の仕方に「ねじれ」があり、 その調整は「次期」に残された。「次期」では、この「ねじれ」は解消され、 〔算数的活動〕と〔数学 的活動〕におけるリード文の末尾は次の表のようで、例示の仕方も統一され、教育の内容にふ さわしい位置づけとなった(下線引用者)。

現行(平成 20 年改訂) 算 数 数 学 次のような算数的活動を通して 指導するものとする。 次のような数学的活動に取り組 む機会を設けるものとする。 次期(平成 29 年改訂) 次のような数学的活動に取り 組むものとする。 次のような数学的活動に取り 組むものとする。

また、総括的な定義 づけが共通の構造で精 緻化された。すなわち、 算数的活動は「児童が 目的意識をもって主体 的に取り組む算数にか

かわりのある様々な活動」(以下、「総括的定義」とする。数学的活動では、算数を数学、活動を営み

に置き換えていく。)とされ、児童と算数をそれぞれ生徒と数学に置き換えれば数学的活動の定

義となる構造となってい る([16])が、「次期」では、 この定義を受け、「答申」

([3]) の 別添資料 4-2 「算

数・数学の学習過程のイメ ージ」に基づき、数学的活 動の総括的定義を「事象を 数理的に捉え、 数学の問題 を見いだし、問題を自立

-13-

�

- ▲TOP

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)