学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

- ページ: 10

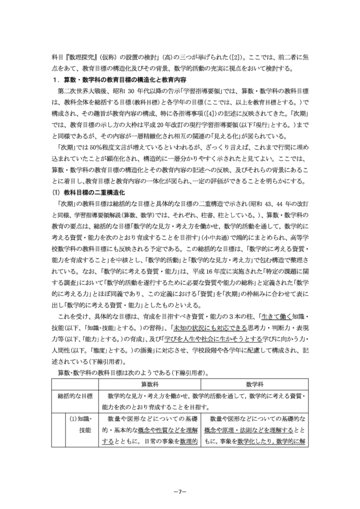

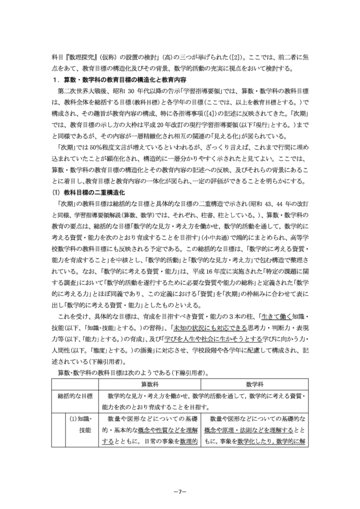

- 科目『数理探究』(仮称)の設置の検討」(高)の三つが挙げられた([2])。ここでは、前二者に焦 点をあて、教育目標の構造化及びその背景、数学的活動の充実に視点をおいて検討する。 1.算数・数学科の教育目標の構造化と教育内容 第二次世界大戦後、昭和 30 年代以降の告示「学習指導要領」では、算数・数学科の教科目標 は、教科全体を総括する目標(教科目標)と各学年の目標(ここでは、以上を教育目標とする。)で 構成され、その趣旨が教育内容の構成、特に各指導事項([4])の記述に反映されてきた。「次期」 では、教育目標の示し方の大枠は平成 20 年改訂の現行学習指導要領(以下「現行」とする。)まで と同様であるが、その内容が一層精緻化され相互の関連の「見える化」が図られている。 「次期」では 50%程度文言が増えているといわれるが、ざっくり言えば、これまで行間に埋め 込まれていたことが顕在化され、構造的に一層分かりやすく示されたと見てよい。ここでは、 算数・数学科の教育目標の構造化とその教育内容の記述への反映、及びそれらの背景にあるこ とに着目し、 教育目標と教育内容の一体化が図られ、 一定の評価ができることを明らかにする。 (1) 教科目標の二重構造化 「次期」の教科目標は総括的な目標と具体的な目標の二重構造で示され(昭和 43、44 年の改訂

と同様、学習指導要領解説(算数、数学)では、それぞれ、柱書、柱としている。)、算数・数学科の

教育の要点は、総括的な目標「数学的な見方・考え方を働かせ,数学的活動を通して,数学的に 考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す」(小中共通)で端的にまとめられ、高等学 校数学科の教科目標にも反映される予定である。この総括的な目標は、「数学的に考える資質・ 能力を育成すること」を中核とし、 「数学的活動」と「数学的な見方・考え方」で包む構造で整理さ れている。なお、「数学的に考える資質・能力」は、平成 16 年度に実施された「特定の課題に関 する調査」において「数学的活動を遂行するために必要な資質や能力の総称」と定義された「数学 的に考える力」とほぼ同義であり、この定義における「資質」を「次期」の枠組みに合わせて表に 出し「数学的に考える資質・能力」としたものといえる。 これを受け、具体的な目標は、育成を目指すべき資質・能力の3本の柱、「生きて働く知識・ 技能(以下、「知識・技能」とする。)の習得」、「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現 力等(以下、 「能力」とする。 )の育成」、 及び「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力 ・ 人間性(以下。「態度」とする。)の涵養」に対応させ、学校段階や各学年に配慮して構成され、記 述されている(下線引用者)。 算数・数学科の教科目標は次のようである(下線引用者)。

算数科 総括的な目標 数学科

数学的な見方・考え方を働かせ, 数学的活動を通して, 数学的に考える資質・ 能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)知識・ 技能

数量や図形などについての基礎 的・基本的な概念や性質などを理解 するとともに,日常の事象を数理的

数量や図形などについての基礎的な 概念や原理・法則などを理解するとと もに, 事象を数学化したり, 数学的に解

-7-

�

- ▲TOP

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)

学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)